programme

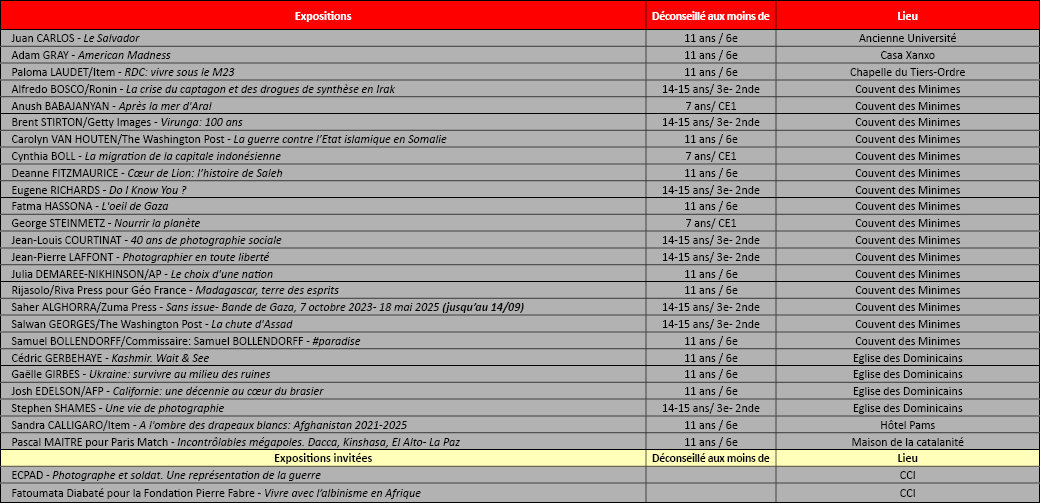

JEAN-LOUIS COURTINAT

40 ANS DE PHOTOGRAPHIE SOCIALE

Cette exposition aborde les multiples facettes de quarante années de photographie sociale. Avec humilité, Jean-Louis Courtinat n’a eu de cesse d’enregistrer les « vies minuscules » de gens sans importance, ceux que notre société rejette, ceux que la mort aspire. Composant une bouleversante galerie de portraits, il nous fait voir combien les « plus fragiles » sont grands et combien ils ont à nous enseigner. À nos sociétés d’abondance, ces photographies posent des questions profondément humaines et toujours d’actualité.

© Jean-Louis Courtinat

DEANNE FITZMAURICE

CŒUR DE LION : L’HISTOIRE DE SALEH

Ce reportage raconte la vie de Saleh Khalaf. À 9 ans, lors de l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, Saleh a perdu ses mains et un œil, et a été grièvement blessé à l’abdomen en ramassant une bombe qui a explosé. Il a été surnommé « Cœur de Lion » après que son cœur s’est arrêté sept fois sur la table d’opération et qu’il refusait de mourir. Pendant vingt ans, Deanne Fitzmaurice a suivi son parcours, du petit garçon parti aux États-Unis pour des soins vitaux à l’adulte et réfugié mutilé, évoluant à travers les méandres de la vie en Amérique. Ce qui n’était au départ qu’un témoignage du combat personnel de Saleh a évolué vers un récit plus large sur les effets dévastateurs de la guerre sur les civils.

© Deanne Fitzmaurice / San Francisco Chronicle

EUGENE RICHARDS

DO I KNOW YOU?

Do I Know You? est une exposition de photographies en couleurs d’Eugene Richards représentant l’Amérique d’aujourd’hui. Elle explore des sujets tels que la survie, le spectre de l’esclavage, la criminalité, l’emprisonnement, la pauvreté, la perte indicible, la quête d’amour et ce que signifie être beau.

© Eugene Richards

CÉDRIC GERBEHAYE

KASHMIR. WAIT & SEE

Depuis la partition du sous-continent indien, décidée à la hâte en 1947, le Cachemire est devenu l’une des régions les plus militarisées au monde et le théâtre de multiples guerres entre l’Inde et le Pakistan. Entre 2017 et 2024, Cédric Gerbehaye a documenté les deux côtés de la ligne de contrôle : une frontière non reconnue internationalement au cœur d’un nœud géopolitique et montagneux, empreint d’une grande diversité culturelle.

© Cédric Gerbehaye / National Geographic

CAROLYN VAN HOUTEN

LA GUERRE CONTRE L’ÉTAT ISLAMIQUE EN SOMALIE

Dix ans après la chute de son califat au Moyen-Orient, l’État islamique a discrètement reconstitué ses forces dans une région aride et escarpée du nord de la Somalie. À travers une enquête magistrale, le Washington Post a mis en lumière l’ampleur de cette lutte dans les provinces reculées d’un des pays les plus pauvres au monde. Photojournaliste pour le quotidien américain, Carolyn Van Houten a pu suivre les militaires somaliens et documenter leur traque des combattants islamiques jusque dans les grottes découvertes récemment dans le Puntland.

© Carolyn Van Houten / The Washington Post

CYNTHIA BOLL

LA MIGRATION DE LA CAPITALE INDONÉSIENNE

Lauréate 2024 de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste

Ce reportage se penche sur le déplacement de la capitale de l’Indonésie de Jakarta à Nusantara, à l’est de Kalimantan. Il aborde la crise environnementale à Jakarta, la construction d’une nouvelle ville intelligente sur l’île de Bornéo et les conséquences politiques et sociales de cette initiative sans précédent. Le projet étudie la transition d’une métropole surpeuplée qui sombre à une future capitale planifiée et durable.

© Cynthia Boll – Lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2024

JUAN CARLOS

LE SALVADOR

Jamais dans l’histoire récente de l’Amérique latine un gouvernement n’avait enfermé une telle proportion de sa population : près de 2 % des adultes salvadoriens sont aujourd’hui détenus au nom de la guerre contre les gangs. Depuis plus de deux ans, le président Nayib Bukele est parvenu à instaurer un climat de paix relative dans un pays longtemps ravagé par la violence. Une tranquillité applaudie par une majorité de Salvadoriens, mais qui repose sur une dérive autoritaire assumée : détentions arbitraires, procès inexistants, allégations de torture et morts suspectes. Les photos de Juan Carlos racontent le quotidien d’un pays où la paix s’achète au prix des libertés.

© Juan Carlos

RIJASOLO

MADAGASCAR, TERRE DES ESPRITS

À Madagascar, la spiritualité façonne la relation des hommes avec leur environnement et leurs ancêtres. À travers rites de possession, culte des esprits et vénération de la nature, l’invisible continue de dialoguer avec le visible au quotidien. Malgré les influences extérieures et les changements rapides du monde moderne, les croyances traditionnelles demeurent vivaces, tissant un lien puissant entre passé et présent. Si ce socle ancien connaît parfois des fragilités, il reste au cœur de l’identité malgache, vibrant à travers les gestes, les prières et les lieux sacrés de l’île.

© Rijasolo / Riva Press pour *Géo* France

GEORGE STEINMETZ

NOURRIR LA PLANÈTE

D’où vient la nourriture que nous consommons ? Pour répondre à cette question, George Steinmetz a produit l’un des plus ambitieux projets photojournalistiques de ce début de XXIe siècle. Avec ses drones et son planeur, il s’est envolé dans le ciel de plus de 50 pays. Prendre de la hauteur pour mieux témoigner des conséquences de la production alimentaire et de leur ampleur. Visa pour l’Image avait déjà, en 2018 et 2022, exposé les premiers chapitres de ce travail indispensable, qui a valeur de documentaire autant que de création artistique à part entière. Cette ultime exposition de Nourrir la planète accompagne la sortie de son livre éponyme.

© George Steinmetz

JEAN-PIERRE LAFFONT

PHOTOGRAPHIER EN TOUTE LIBERTÉ

Si sa carrière a commencé pendant la guerre d’Algérie, c’est aux États-Unis que Jean-Pierre Laffont va s’affirmer comme un photojournaliste incontournable. Sixties, seventies, eighties, il devient le témoin de ces années charnières où défilent des figures majeures de l’histoire et des arts. Un regard porté sur un monde au tournant du millénaire, en proie aux mutations les plus folles. Cette rétrospective met aussi en lumière d’autres reportages du plus américain des photographes français, comme son travail sur les enfants esclaves, revenant ainsi sur ce parcours qui fera date dans l’histoire du photojournalisme.

© Jean-Pierre Laffont

GAËLLE GIRBES

UKRAINE : SURVIVRE AU MILIEU DES RUINES

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, de nombreux villages et villes ont été rayés de la carte. Selon un rapport de la Banque mondiale, du gouvernement ukrainien, de la Commission européenne et des Nations unies datant de février 2025, près de 30 % du territoire ukrainien est ravagé et miné. Le ministère du Développement des communautés et des territoires d’Ukraine a enregistré 4,6 millions de personnes ayant perdu leur maison. Malgré la guerre qui fait toujours rage, certains citoyens ukrainiens, qui n’ont nulle part où aller, tentent de survivre au milieu des ruines ou même de reconstruire avec elles.

© Gaëlle Girbes Lauréate 2024 du Prix Pierre & Alexandra Boulat

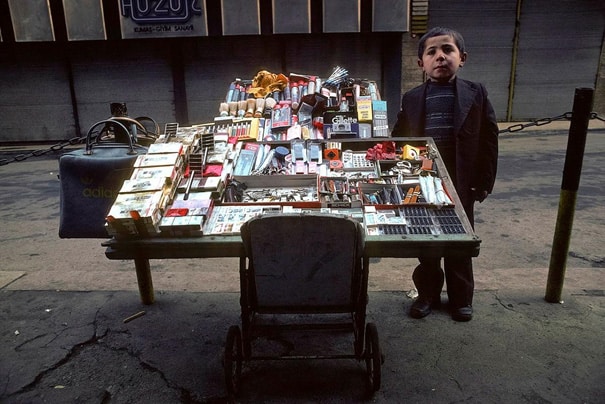

STEPHEN SHAMES

UNE VIE DE PHOTOGRAPHIE

Depuis plus de cinq décennies, Stephen Shames parcourt les cinq continents pour témoigner de tragédies et de victoires. Si ses sujets sont très variés, il existe un fil conducteur dans son travail. Ses photos d’enfants et de familles montrent ce qui nous déchire et ce qui nous unit : la violence et la maltraitance, mais aussi la sensualité, l’amour, l’espoir et la transcendance. Ses images viennent du plus profond de son cœur et de son âme.

© Stephen Shames

BRENT STIRTON

VIRUNGA : 100 ANS

2025 aurait dû être une célébration pour le parc national des Virunga, le plus ancien du continent africain. Le travail acharné des gardiens de cet écrin de nature a permis notamment la préservation de sa population de gorilles de montagne et le retour du plus grand troupeau d’éléphants recensé ces 50 dernières années. Mais parce qu’il est situé aux portes d’une zone en guerre depuis trois décennies, le parc est en perpétuel état de siège, aux mains de ceux qui convoitent ses richesses naturelles : groupes terroristes, milices locales ou armée rebelle soutenue par le Rwanda voisin. Depuis quinze ans, Brent Stirton est témoin de cette guerre qui ne dit pas son nom. Pour les 100 ans du parc, il nous présente l’intégralité de son travail.

© Brent Stirton / Getty Images

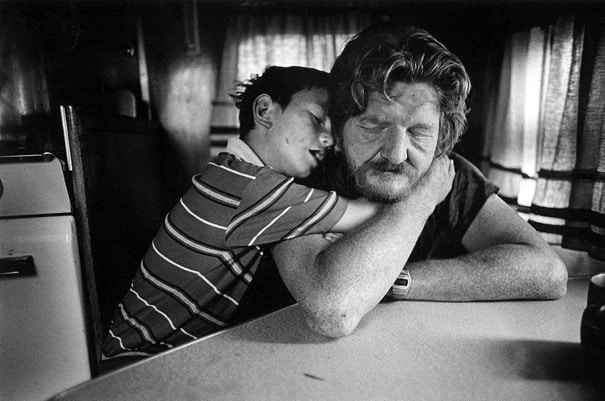

#PARADISE

SAMUEL BOLLENDORFF

Commissariat : Samuel BOLLENDORFF

La série Contaminations, exposée ici à Visa pour l’Image en 2018, proposait une réflexion sur des pollutions industrielles irrémédiables transformant, pour des siècles, des territoires en zones impropres au développement de la vie. Je suis rentré de ce tour du monde réalisé pour ce travail profondément changé, imprégné par l’urgence environnementale : mobilisé.

J’ai cherché alors comment aborder la représentation du changement climatique. Nous le savons, l’ours polaire dérivant sur son iceberg qui fond ne réussit pas à sensibiliser l’opinion. Ces images sont sûrement trop lointaines, elles ne parviennent pas à affecter nos préoccupations intimes ni à changer nos modes de vie. Les catastrophes se multiplient sous nos yeux, dans le flux permanent des images.

En enquêtant sur la catastrophe des incendies de la ville de Paradise en Californie, j’ai pu constater combien, malgré l’information permanente que nous recevons sur le sort global du monde, la sidération et le déni restaient de mise. Mais alors, quel langage photographique trouver pour traduire le global dans l’intime ?

AFGHANISTAN : À L’OMBRE DES DRAPEAUX BLANCS

SANDRA CALLIGARO

© Sandra Calligaro / item

Le 15 août 2021, à la faveur du retrait américain, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, vingt ans après en avoir été chassés. Dès leur retour, une chape de plomb retombe sur le pays. Les médias sont muselés, les filles exclues de l’enseignement secondaire, la musique interdite. La gent féminine est de nouveau sommée de se couvrir de la tête aux pieds : dans les villes, les voiles des longues abayas noires flottent aux côtés des tchadris bleu électrique. Écartées de la majorité des lieux de travail et de socialisation, les femmes sont effacées de la sphère publique, claquemurées chez elles. Cette mise à l’écart est d’autant plus douloureuse pour les citadines que l’Occident avait encouragées à s’émanciper, à voir le monde autrement.

Face à l’installation progressive de la théocratie, j’ai cherché à documenter le quotidien tragique des femmes : leur enfermement, mais aussi leur résilience. J’ai voulu dresser le portrait d’une société contrainte, qui s’adapte tant bien que mal et tente de résister à des décrets de plus en plus liberticides.

AMERICAN MADNESS

ADAM GRAY

Selon un sondage réalisé avant l’élection présidentielle américaine de novembre 2024, 80 % des citoyens interrogés estimaient que le pays était divisé sur des valeurs fondamentales. Il est peu probable que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ait tempéré ce sentiment. Tout le monde le dit : l’Amérique est polarisée, fracturée, déchirée. Sur des sujets sociétaux essentiels comme le droit à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, ou plus rebattus comme les programmes de diversité dans les entreprises et les universités, des courants contraires s’opposent.

APRÈS LA MER D’ARAL

ANUSH BABAJANYAN

Autrefois quatrième plus grand lac du monde, la mer d’Aral est devenue l’une des catastrophes environnementales les plus dévastatrices causées par l’être humain. Depuis les années 1960, la mer d’Aral a perdu 90 % de son volume en raison des projets d’irrigation à des fins agricoles de l’ère soviétique qui ont détourné ses affluents, les fleuves Syr-Daria et Amou-Daria, principalement pour la production de coton en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Les conséquences ont été lourdes : des écosystèmes ont disparu, des moyens de subsistance ont été mis à mal et de vastes étendues de l’ancien fond marin se sont transformées en un désert : l’Aralkum.

Pourtant, ces dernières années, une nouvelle histoire s’écrit : celle de la transformation, de la résilience et de l’espoir.

Les gouvernements du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan ont lancé des campagnes de reboisement en plantant des arbres résistants au sel dans le désert d’Aralkum.

CALIFORNIE : UNE DÉCENNIE AU CŒUR DU BRASIER

JOSH EDELSON

© Josh Edelson / AFP

Un enfant observe un quartier en flammes depuis la vitre arrière d’une voiture. Des patients évacués en urgence alors que les braises approchent. Une école brûle. Des visages couverts de suie. Autant d’images d’un quotidien bouleversé par des incendies d’ampleur inédite.

Depuis 2015, Josh Edelson couvre les incendies en Californie pour l’Agence France-Presse. Basé à San Francisco, il travaille régulièrement au plus près des zones sinistrées. Formé aux techniques de sécurité par les pompiers, il intervient souvent seul, en autonomie, dans des environnements extrêmes. « Je suis habillé exactement comme les pompiers, confie-t-il. Une braise atterrit sur votre tête, et vos cheveux sont en feu. »

Il témoigne de l’escalade dramatique des incendies dans l’Ouest américain, marquée par des feux plus précoces, plus intenses et plus dévastateurs. « Habituellement, la saison des incendies commençait en juillet, explique-t-il. Mais tout devient plus extrême. Aucune règle de calendrier ne tient plus. »

INCONTRÔLABLES MÉGAPOLES

PASCAL MAITRE

Pour Paris Match

Dacca, Kinshasa, El Alto. Trois villes prêtes à exploser qui préfigurent le monde de demain. Ces ogres urbains, titans jamais rassasiés qui fascinent par leur multitude de possibles, attirent dans leurs entrailles des millions d’âmes en quête d’une vie meilleure.

D’ici 2050, deux humains sur trois seront citadins selon les Nations unies. Le double d’aujourd’hui, soit 2,5 milliards de personnes supplémentaires. Cette urbanisation galopante, sur un rythme sans précédent dans l’histoire, se concentre dans les pays du Sud : en Afrique, où la population devrait augmenter de 91 % en 25 ans, jusqu’à 2,6 milliards en 2050, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud, où elle passera de 2 milliards d’habitants à 4 milliards. Plusieurs facteurs expliquent cet essor démesuré : l’exode rural et économique, la chute de la mortalité infantile, la fuite des conflits, l’espoir d’un avenir. Pollution, menaces climatiques, constructions anarchiques, maladies, délinquance, enfants des rues… Les enjeux sont immenses et déjà à l’œuvre.

L’ŒIL DE GAZA

FATMA HASSONA

Je n’ai pas de CV / Reconnaître deux yeux / Mystérieux / Et je crois / Je n’ai pas d’histoire / Une / Claire / Pour qu’un étranger la croie. / Et il croit. / Je n’ai pas de caractéristique physique définie / Voler / En dehors de cette gravité / Et je crois. / Peut-être que j’annonce ma mort maintenant / Avant que la personne en face de moi ne charge / Son fusil de tireur d’élite / Et termine son travail. / Pour que je finisse. / Silence.

Ce sont les mots de Fatma Hassona (Fatem pour les intimes), le début d’un long poème s’intitulant « L’homme qui portait ses yeux ».

Un poème qui sent le soufre, sent la mort déjà, mais qui est plein de vie aussi, comme l’était Fatem, jusqu’à ce matin du 16 avril, avant qu’une bombe israélienne ne la fauche, elle et toute sa famille, réduisant la maison familiale en poussière.

LA CHUTE D’ASSAD

SALWAN GEORGES

© Salwan Georges / The Washington Post

La chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024 a marqué un tournant historique, mettant fin à plus d’un demi-siècle de domination de la famille Assad qui a commencé avec son père, Hafez al-Assad, en 1970. Cet effondrement est le résultat d’une longue dissidence interne, d’une grave détérioration économique et de l’affaiblissement du soutien extérieur des principaux alliés, à savoir la Russie et l’Iran. En 2024, l’économie syrienne était à genoux après plusieurs années de conflit. Le pays faisait face à une hyperinflation, un chômage dépassant les 50 % et une pauvreté généralisée avec plus de 90 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le régime autoritaire d’Assad, tristement célèbre pour ses violations des droits de l’homme, a été gravement affaibli par une guerre civile déclenchée par les soulèvements du Printemps arabe de 2011 et qui a entraîné une crise humanitaire sans précédent. Ce conflit persistant a fait plus de 580 000 morts et près de 13 millions de déplacés (plus de la moitié de la population d’avant la guerre). La guerre a également ravagé les infrastructures des principaux centres urbains, dont Alep, Homs et même Damas.

LA CRISE DU CAPTAGON ET DES DROGUES DE SYNTHÈSE EN IRAK

ALFREDO BOSCO

© Alfredo Bosco/Ronin

Lauréat·e : Visa d’or de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2025

L’Irak est confronté à une importante hausse du trafic de stupéfiants. La vente et la distribution sont en augmentation dans les quartiers urbains les plus pauvres et dans les territoires du sud. Face à cette situation, les autorités irakiennes ont mis en œuvre des mesures strictes pour lutter contre leur usage. Les deux principales drogues en cause sont le captagon (fénétylline) et le crystal meth (méthamphétamine). Le captagon est produit en Syrie et, selon les autorités irakiennes, le crystal meth est produit dans des laboratoires en Iran.

La guerre civile qui a éclaté en 2011 a dévasté la Syrie et plongé sa population dans la misère. Le pays s’est rapidement transformé en narco-État, où la production et le trafic de captagon génèrent des milliards de dollars. En 2021 par exemple, le trafic était estimé à 5,7 milliards de dollars (rapport New Lines Institute). Lorsque la Ligue arabe a réintégré la Syrie en mai 2023, le gouvernement al-Assad s’est engagé à réduire le trafic de stupéfiants et la quantité de drogues entrant en Jordanie. Mais cette stratégie n’a eu pour résultat que de rediriger le trafic vers les territoires du Rojava (Kurdistan syrien). Continuellement ciblés et déstabilisés par l’armée turque, ces territoires peinent à contrôler le trafic le long de la frontière entre la Syrie et l’Irak. Et le même phénomène se produit dans le Kurdistan irakien. L’augmentation du nombre d’arrestations liées au captagon en 2023 suggère que les trafiquants utilisent de plus en plus cette région comme une voie de transit.

LE CHOIX D’UNE NATION

JULIA DEMAREE-NIKHINSON

© Julia Demaree Nikhinson / AP

Cette exposition retrace en images l’élection présidentielle américaine de 2024, qui a opposé l’ancien président Donald Trump à la vice-présidente Kamala Harris et s’est avérée être l’une des plus importantes et clivantes de l’histoire américaine moderne. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, un ancien président briguait un second mandat non consécutif et affrontait la première femme de couleur à être nommée par un grand parti politique. Dans un contexte de polarisation croissante, de désinformation et de montée des courants autoritaires dans le monde entier, les enjeux de cette élection ont résonné bien au-delà des États-Unis.

La campagne électorale a laissé voir un pays plus divisé que jamais. En 2024, l’identité politique est devenue profondément personnelle, intimement liée à la vie quotidienne, à la culture et à la communauté. Les partisans ne se sont pas contentés de se rallier aux politiques, ils se sont alignés sur des visions d’identité, de pouvoir et d’appartenance. Pour beaucoup, l’élection est devenue un référendum non seulement sur le choix d’un dirigeant, mais aussi sur le sens de la démocratie américaine elle-même.

RDC : VIVRE SOUS LE M23

PALOMA LAUDET

© Paloma Laudet / item

Depuis plus de trente ans, l’est de la République démocratique du Congo – situé à plus de 2 000 km de la capitale Kinshasa – est ravagé par un conflit trouvant sa source dans le génocide rwandais. Depuis 2021, ce conflit s’est intensifié, atteignant un point critique le 27 janvier dernier, lorsque le groupe armé M23 (Mouvement du 23 mars) a pris le contrôle de Goma, la capitale du Nord-Kivu. Cette ville de plus de deux millions d’habitants a subi de violents affrontements opposant le M23 – soutenu, selon l’ONU, par le Rwanda voisin qui y a envoyé 3 000 à 4 000 soldats – à l’armée congolaise, avec l’aide de miliciens et de mercenaires. Tout en consolidant son emprise sur le Nord-Kivu, le M23 a poursuivi son avancée vers le sud, capturant Bukavu le 16 février 2025 et continuant depuis à s’étendre.

SANS ISSUE – BANDE DE GAZA, 7 OCTOBRE 2023 – 18 MAI 2025

SAHER ALGHORRA

© Saher Alghorra / Zuma Press

Lauréat·e : Visa d’or humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 2025

Les attaques contre Gaza à la suite du 7 octobre 2023 sont sans précédent. Piégée dans la bande de Gaza, la population n’a nulle part où aller.

Depuis maintenant dix-sept mois, des civils palestiniens – des familles entières – sont déplacés du nord vers le sud, puis du sud vers le nord, et endurent le rythme incessant des bombardements, des frappes aériennes et des opérations terrestres, tout en étant confrontés à la famine, à la maladie et à la perte d’êtres chers. Leurs foyers ainsi que leurs villes ont été rasés.